カーオーディオ(4)

パワーアンプを取り付けました。以前乗っていたMB

A-160はヘッドユニット交換により、劇的に音が良くなった記憶があります。これはヘッドユニットに付属していた、別体型パワーアンプの効果ではないかとにらみ、M135iでもそうしようと考えたからです。ついでに言うと、工作も面白そうだし。

カーオーディオ(1)へ戻る

カーオーディオ(2)へ戻る

カーオーディオ(3)へ戻る

カーオーディオ(番外編)へ行く

第 9章 パワーアンプの検討

第10章 ブラケットの検討

第11章 取付・結線

第12章 キャパシタの取付

第13章 調整とインプレッション

第9章 パワーアンプの検討

コンパクトにまとめたかったので、4chアンプの中で探しました。また、ファミリーカー故、トランクの使い勝手を悪くできません。トランク左側のポケット(2DINサイズの空間)に設置します。トランクの床だとか、後席背面にアンプを置くことは無しです。あくまで、純正然として目立たないように。予算は、3万円くらい。上を見たらキリはありませんが、まあこれくらい出せばそれなりの品質になるだろうという読みです。

コンパクトにまとめたかったので、4chアンプの中で探しました。また、ファミリーカー故、トランクの使い勝手を悪くできません。トランク左側のポケット(2DINサイズの空間)に設置します。トランクの床だとか、後席背面にアンプを置くことは無しです。あくまで、純正然として目立たないように。予算は、3万円くらい。上を見たらキリはありませんが、まあこれくらい出せばそれなりの品質になるだろうという読みです。

他に必要な要件は、ハイレベル(スピーカレベル)インプット対応であること。ASD

(Active Sound Design)を通った信号を増幅させるので。最近のアンプはほとんど大丈夫ですが。それで選んだのは、アルパインのMRV-F300。他の候補として、パイオニアのGM-D7400、これらよりコンパクトなアルパインKTP-500や、パイオニアGM-D1400IIも考えましたが、小さいものはASDと性能が変わらない感じがするので却下。GM-D7400はフットプリントが大きいので却下です。とはいえ、MRV-F300でも寸法が□200mm

x 高さ50mm。ちょうどDINスペースには入らない。MRV-F300を購入後、Rockford

FosgateのPBR300X4がDINスペースに収まることが分かりました。またJL

AUDIOのJL-MX500/4もサイズ的にはOK。ただ、Rockfordはドンシャリしてそう、JL

AUDIOは防水仕様で若干ターゲットが違う商品の様に感じました。まあ、どれにしても視聴したわけでは無く、イメージの問題ですが。なお、候補は全てD級アンプ。効率がよく、熱の心配が少ないというメリットがあります。安く作ることができるから、最近の低価格帯のアンプはだいたいD級のようですが。

あと、パワーアンプの取付には、電源ケーブルが必要です。AudiotechnicaのTPK-800を準備しました。8AWGの電源ケーブル、リモートケーブル、フューズがセットになったものです。

第10章 パワーアンプの取り付け

物理的に、アンプを2DINスペースにおけるようにすることが課題です。幅もさることながら、奥行きにも注意が必要です。

| 1 |

|

アンプをあてがってみると、確かに金具に当たって入りません。あとちょっとなんだけどな。DINスペースの幅は実測で195mm。あと5mm広ければ、ギリギリ入ったのに。

|

| 2 |

|

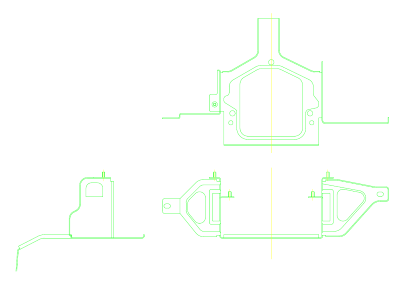

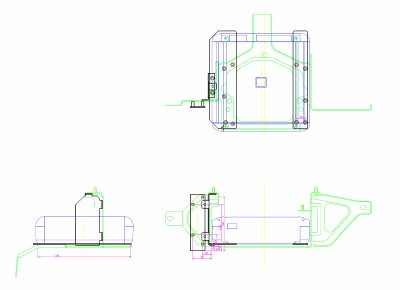

ブラケットの一部を切り取って、空間を確保します。また純正ブラケットは前側が跳ね上がっているので、ここにも当たらないようにする必要があります。何はともあれ、切った貼ったをしなければならない。ある程度精度を出すため、既存のブラケットの採寸をして、図面に起こしました。金尺レベルなので、精度はそれなりですが。また、このブラケットは上部にリアビューカメラのコントローラ、下にASDが付きます。そのため、アンプの空間の確保も必須ですが、これらユニットの取付ねじがずれたり、干渉することは不可です。

|

| 3 |

|

詳細は省きますが、設計したブラケットがこちら。

- アンプ台(L)

- アンプ台(R)

- 既存のブラケットへの接続用板

- 端子台

です。1, 2は2mm厚のアルミ板、3, 4は1.5mmのアルミ板です。どちらも対応可能ですが、左側に空間を広げました。

3.の接続用板は苦労しました。板金の曲げがあるので、曲げのRや伸びしろを考慮しながら展開図を描かなければならない。ネットで情報を調べて推定しましたが、最後は試験片を曲げて決定しました。

|

| 4 |

|

作業途中の風景。切断後のもの。

|

| 5 |

|

もう完成です(笑)。

この時点では端子台を左側のみで考えていました。その後変更が必要になるのですが。

|

第11章 ワイアリング

既存のケーブルへの接続です。いくつかのHPや、過去のスピーカ取付時の写真を見て、ケーブルのアサインを割り出しました。F30の情報が役立つかと思いましたが、意外と色が違っていました。電源ケーブルは、バッテリから直結させるため使用しません。

BMWの場合、基本的なルールとして、+は赤線、−は茶線となっています。またノイズ対策のため±のペアはツイストされているのでわかりやすい。フロント用の青と黒は太いケーブルを使用していました。サブウーファも付いているからかも。写真で、左側が使用するASDからの出力ケーブル、下側が使用しないケーブルです。ツイストしているのがオーディオケーブルで、ヘッドユニットからのもの。こちらのケーブルアサインはまだ分からないところがあります。

|

ASD出力 |

備考 |

| FL+ |

青/赤 |

太い |

| FL- |

青/茶 |

太い |

| FR+ |

黒/赤 |

太い |

| FR- |

黒/茶 |

太い |

| RL+ |

白/赤 |

|

| RL- |

白/茶 |

|

| RR+ |

灰/赤 |

|

| RR- |

灰/茶 |

|

| 電源(+) |

赤/白 |

使用せず |

| 電源(-) |

茶 |

使用せず |

| 1 |

|

ケーブルアサインが分かれば、あとは愚直に結線するだけ。

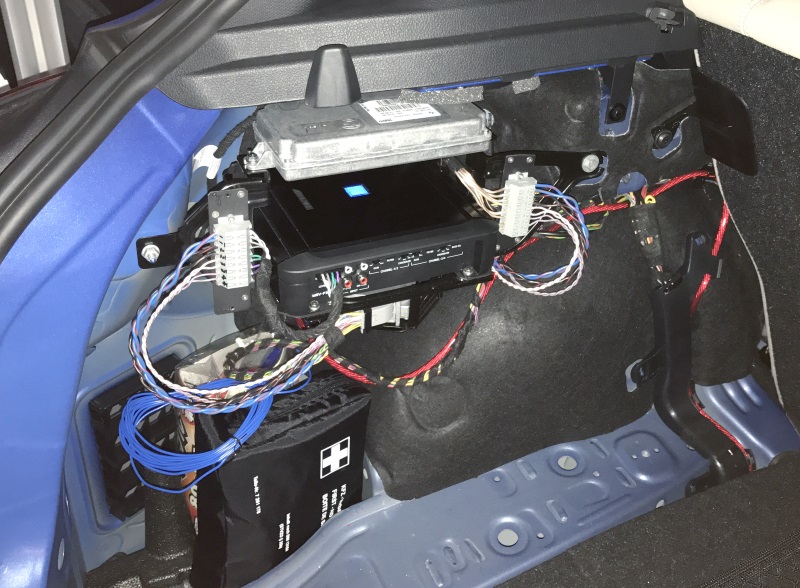

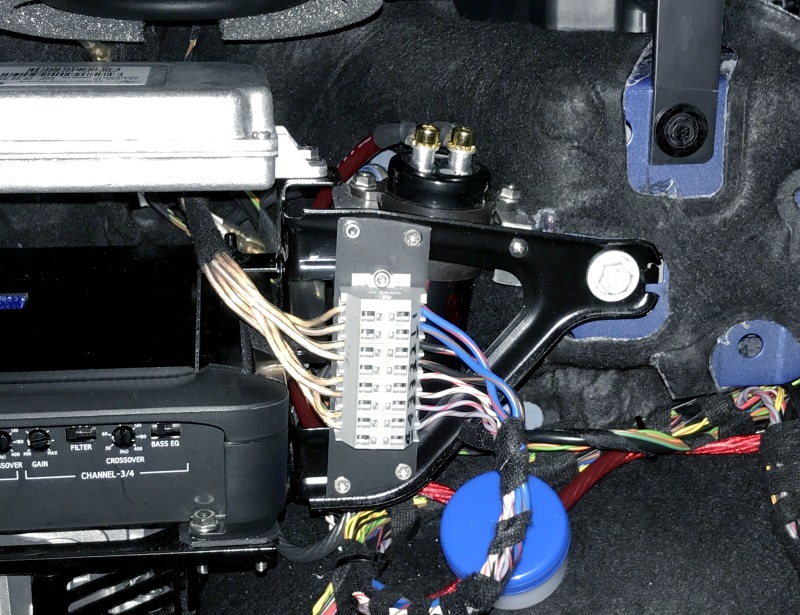

端子台をつかうので簡単です。圧着工具とかはんだ付けは不要。左側の端子台はアンプへの入力、右側の端子台はスピーカへの出力です。左側の端子台に集約すると、車体側のケーブルが5cmほど足りなかったので、左右に分けました。まあ、この方がI/Oが分かりやすいので、かえって良かったかも。使用した端子台は、Wagoの261という型式のもの。スプリングを使ったワンタッチ固定タイプ。結線は簡単、コンパクト、振動に強いと、クルマに使うに適したコネクタです。ねじ式の端子台は場所を食うし、作業も面倒なので使用しません。

電源は、バッテリから直接繋ぎます(バッ直)。

電源ケーブル(+)は赤い太い線。インシュロックで既存のケーブルに固定

電源ケーブル(-)は、近所のアースターミナルから伸ばしています。ターミナルは、右側の端子台の奥あたりにあるのでとても楽。

なお、リモートケーブル(青)を繋いでおきましたが、アンプのリモートセンシング機能がきちんと動作してくれたため、不要でした。 |

| 2 |

|

バッ直ケーブルです。バッテリがトランクにあるから楽ですね。パワーケーブルキットの赤ケーブルは大半が余りました。

ケーブルは、途中コの字型に大きく迂回しています。オーディオマニア的には最短でつなぐべきなのでしょうが、フューズを固定する空間が欲しかったので車体中央まで迂回しています。ちょうどその右側にはクルマのフューズボックスもあるので、集約され分かりやすい。フューズケースは、ボディに穴を開けてタッピングビス止めしています。

なお、フューズ手前のボディにはビニルテープ(黄色)を貼りました。管フューズを取り付けるときに、短絡の危険があるため。

トランク床から側面に伸びる、黒色樹脂製のケーブルダクトには、ちょうどAWG8のケーブルを固定できるサイズのクリップが付いていました。そこを使えば、アンプまでスムーズに電源ケーブルを伸ばせます。オプションのレトロフィット・アンプキットのため、あらかじめパスが用意されていたのかも。

|

第12章 キャパシタの取付

衝動買いしてしまったキャパシタ。ヘリックスのCAP33。静電容量33

mFのコンデンサです。M135iの場合、80Ahという容量の大きなバッテリがアンプのすぐそばにあるから、いらないんじゃないっていう思いもありましたが、内張りを剥がしているし、ついでに付けてしまえと!と衝動買いです。

衝動買いしてしまったキャパシタ。ヘリックスのCAP33。静電容量33

mFのコンデンサです。M135iの場合、80Ahという容量の大きなバッテリがアンプのすぐそばにあるから、いらないんじゃないっていう思いもありましたが、内張りを剥がしているし、ついでに付けてしまえと!と衝動買いです。

キャパシタを物色する中で、電気二重層コンデンサ

(EDLC)を使った1F を越えるような大きな商品も見受けられました。気になって更に調べると、EDLCって、CAP33のような電解コンデンサに比べ、1.5ケタくらい出力密度(パワー密度)が低いんですね。そうすると、いくら静電容量が大きくても、容量の増分ほどには電圧安定化の効果は見込めず、高い分勿体ないように思いました。

| 1 |

|

キャパシタは、右側の端子台裏の空間に取り付けることにしました。アンプの上が広くていいのですが、電解コンデンサに熱をかけたくなかったので。

取り付けた後の風景です。端子部分がふたつ、ちょこっと見えています。

±の端子が近いのが気になります。でも、絶縁処理をせずに閉めてしまった。今度、内張りを剥がすことがあったら、ビニルテープでも巻いておきます。

なお、キャパシタ取付時にはチャージが必要とのこと。100V用の白熱球(クリプトン球)があったので、これを抵抗にしてチャージしました。12Vだし、ほとんど光りませんでした。

|

| 2 |

|

キャパシタは、パワーアンプと並列に繋ぐ必要があります。マイナス側は、車体にアース端子があるからいいけれど、プラス側は電源ケーブルを分岐させる必要があります。

で、調べたら結構高いんですね。分岐ブロック。2000円とか3000円とか平気でする。たかが分岐するだけ。でも太いケーブルだから普通の圧着端子で分岐という訳にもいかない。なので、作ることにしました。

ちょうどいいサイズのアルミブロックがあったので、これにΦ5の穴3つと固定用M4のねじを切って完成。このアルミブロックは、ガレージ内の折りたたみ式流し台を作ったときの余りです。これもそのうち、ガレージネタとして書きたいと思います。電気なので純アルミがいいのですが、これはA6000番台の引き抜き材です。まあ気にするレベルでは無いと思いますが。

バスバーというかバスブロックはそれでいいとして、プラス側なのできちんと絶縁しないと危険です。ラッキーなことに、家に皮膚科でもらった軟膏を入れるケースがありました。ポリプロピレン製で肉も厚い。この中に納めることで解決。

|

| 2 |

|

接続状態。至右:バッテリ、左:パワーアンプ、上:キャパシタです。

クッションを入れないと、カタカタうるさいかと思いましたが、ケーブルの被覆材のおかげか、特に問題ありませんでした。

|

| 2 |

|

ほぼ、完成状態。

ここでひとつ失敗がありました。内張りを付けると、左側の端子台と三角停止板が干渉して、三角停止板をしまえなかったのです。

端子台の位置を上にずらして解決。シビアなところはシビアなんですね。

|

| 2 |

|

内張りを取り付けました。

三角停止板、救急キットも所定の位置に納まりました。

|

| 2 |

|

フタをして完成。

外付けアンプが入っているようには見えません。ユーティリティも変わらない。クルマの重量配分は少しだけ、50:50に近づきました。 |

第13章 調整とインプレッション

アンプの調整です。まず、各chともアンプ出力時点ではフルレンジのため、フィルターは無し。調整はゲインだけ。アンプのゲインをミニマムにし、ヘッドユニットの音量を70%程度にします。で、徐々にアンプのゲインをあげて70%が耐えられる最大音量とすることで、調整を終わらせました。

ネットで調べて理解した調整のキモは、次の通りです。基本はヘッドユニットの能力を最大限生かす。ボリュームが小さいところで適切な音量になると、SN

(シグナル/ノイズ)比が悪くなる。ボリュームが大きいところで適切な音量となると、ヘッドユニットの出力の線形性が崩れる。そのため、ヘッドユニット出力の線形性が崩れないギリギリを常用域として、適切な音量として音楽を聴けるように、アンプのゲインで調整する。アンプにもノイズや、非線形の領域はあるでしょうが、ヘッドユニットに比べれば能力が高いので、気にしない。正確に「ギリギリ」を探すためには、サインカーブを流してひずみを見る必要があるそうですが、オシロやFFTアナライザなど持っていないので、とりあえず70%をギリギリとします。結果として、フロント、リヤとも3時辺りに落ち着きました。あと、ヘッドユニットのバス・トレブル調整は、いずれも少し高めました。ラウドネスっぽい感じか。

インプレッションです。低音の力強さは感じられます。びくともしない感じはいいですね。一連の作業を知らなかった奥さんが、音が良くなったと言っていたので、ひいき目で無く良くなったのでしょう。楽しいオーディオの工作は、これにて終了です。

もくじへ戻る

コンパクトにまとめたかったので、4chアンプの中で探しました。また、ファミリーカー故、トランクの使い勝手を悪くできません。トランク左側のポケット(2DINサイズの空間)に設置します。トランクの床だとか、後席背面にアンプを置くことは無しです。あくまで、純正然として目立たないように。予算は、3万円くらい。上を見たらキリはありませんが、まあこれくらい出せばそれなりの品質になるだろうという読みです。

コンパクトにまとめたかったので、4chアンプの中で探しました。また、ファミリーカー故、トランクの使い勝手を悪くできません。トランク左側のポケット(2DINサイズの空間)に設置します。トランクの床だとか、後席背面にアンプを置くことは無しです。あくまで、純正然として目立たないように。予算は、3万円くらい。上を見たらキリはありませんが、まあこれくらい出せばそれなりの品質になるだろうという読みです。

衝動買いしてしまったキャパシタ。ヘリックスのCAP33。静電容量33

mFのコンデンサです。M135iの場合、80Ahという容量の大きなバッテリがアンプのすぐそばにあるから、いらないんじゃないっていう思いもありましたが、内張りを剥がしているし、ついでに付けてしまえと!と衝動買いです。

衝動買いしてしまったキャパシタ。ヘリックスのCAP33。静電容量33

mFのコンデンサです。M135iの場合、80Ahという容量の大きなバッテリがアンプのすぐそばにあるから、いらないんじゃないっていう思いもありましたが、内張りを剥がしているし、ついでに付けてしまえと!と衝動買いです。