■プロローグ

バッテリーを上げてしまいました。3回目です。前回上げたのが3年前。ま、バッテリーを購入しても2,000円くらいだから、そんなに財布は傷みません。でも、たぶんまたバッテリを上げます。バッテリーが上がらないよう定期的に充電していても、やがてその甲斐無くバッテリーを上げてしまうのだろうという暗い未来予想。4回も同じ事を繰り返したくないので考えました。

3回ともバッテリがダメになったのは、過放電のモードでしょう。探せばいろいろありますが、たとえばこの特許を読むと、【0004】に、低容量での充放電は電池の劣化を早めるとあります。鉛蓄電池を使う限りこれからは抜けられない。だから、違う電池を探すことにします。次なる電池に求める条件は、そんなに厳しくありません。キックスタートなので、バッテリーが空になっても問題ない。むしろ、空の状態でも劣化しない蓄電池にしたい。ただし、セキュリティアラームが付いているので、最低限これは動いていて欲しい。当然ながら安い方がうれしいです。

■施策の検討

代替で考えられるのは、LIB(リチウムイオン電池)、Ni-MH

(ニッケル水素電池、エネループなど)、コンデンサ。で、メリット・デメリットを整理しました。

というわけで、キャパシタを取り付けることにしました。大容量を求めるこういう用途なら、電気二重層キャパシタ(スーパーキャパシタ)が向いてそうです。Amazonでみたら、1Fを越えるようなでっかいものが、そこそこ安く沢山売っているではないですか!もちろん、ニチコンや日本ケミコンみたいなメーカー品では無く、中華製ばかりだし、スペックが怪しいですが、ともかく魅力的ではあります。ただ、2.7Vで大容量のものが多いんですよね。これを直列すれば12V

(max 14.5V位)には耐えられるんだけど。でもNi-MH同様セルバランスが心配。更に調べたら、スーパーキャパシタと赤色LEDを用いたセルバランス回路の記事も見つけました。同じようなこと考えるひとはいるんですね。これを参考に自分でも作ろう!と思い立ちましたが、Amazonで12Vで使用可能なセルバランス回路付きのキットを発見。中華だけど。でも安い。送料を含んで2,300円。鉛蓄電池の安いやつと変わらない。

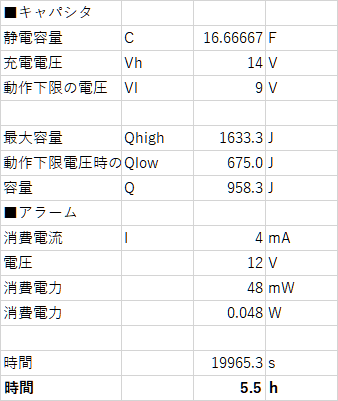

見つけたキット。2.7V 100F の6直で、16.6Fです(20Fと書いてあるけど、16.666Fのはず)。本当かな?本当ならすごいし、うれしいな。これでセキュリティアラームは何時間くらい動くのかな? 計算してみました。

コンデンサ容量の式は Q = 1/2 CV2。

満充電で14V、セキュリティアラームは9Vまで動く、セキュリティアラームの電流値は4mAくらい(電圧依存なし)と仮定すると、5時間くらいは持つという結果になりました。

一晩は持たないけど、店で買い物している間くらいは動くか。思ったよりは短いけど、まあよしとします。購入することにしました。

ちなみに、鉛蓄電池(12V 3Ah)だと、750h。2ケタも多いんですね。日にちにすると31.25日。一ヶ月持ちます。キャパシタと蓄電池の立ち位置の違いを実感しました。

ものは、Amazonで注文して10日くらいで届きました。思っていたより早かった。

■キャパシタの取付け

| . | 事 象 | 詳細 |

| 1 |

|

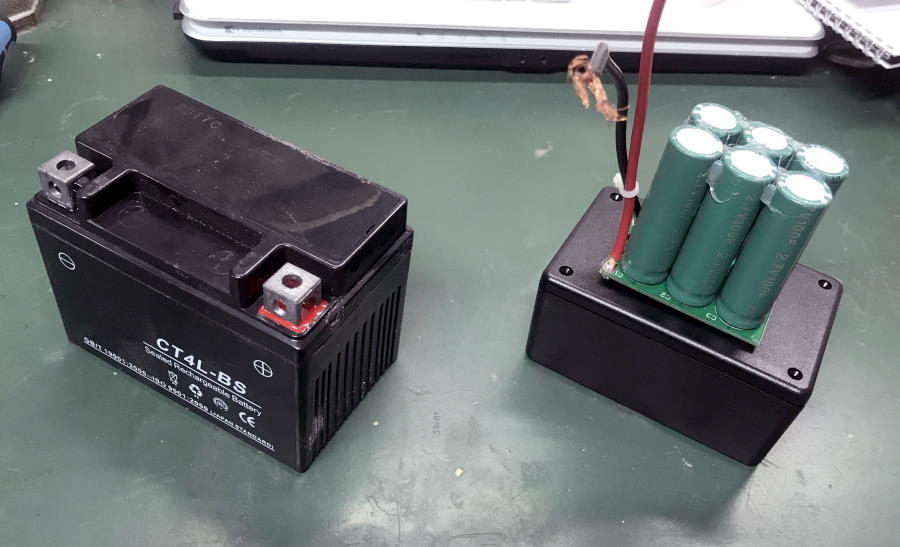

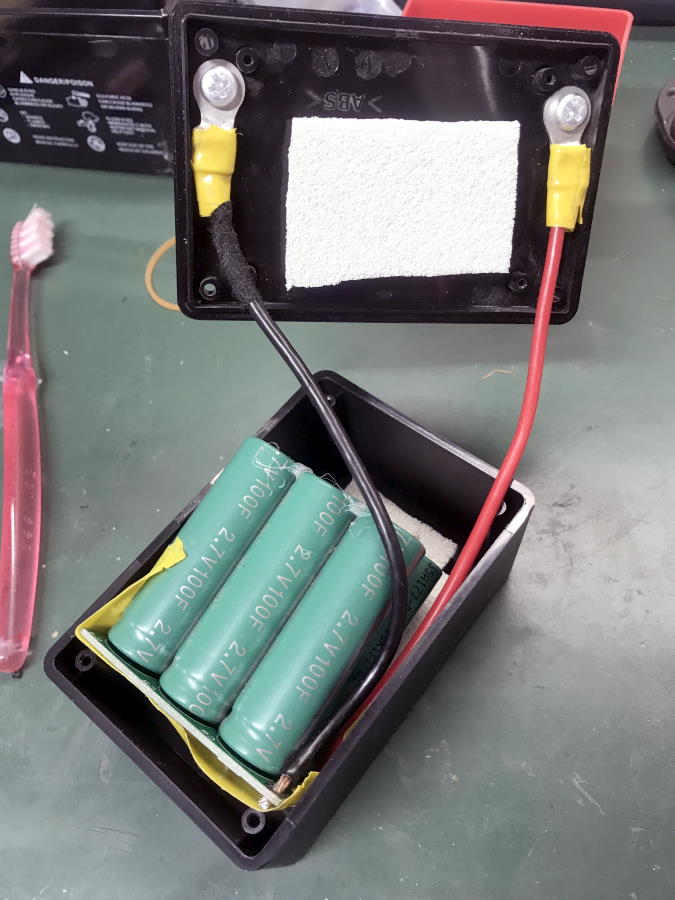

届いたキャパシタキット。 耐圧2.7V x 6で、16.2VまではOKというもの。 キャパシタ本体に、メーカー名は書いてありません。 取付に当たり、キャパシタ6つが互いに当たって痛まないよう、ホットメルトでくっつけました。 下の箱は、タカチのプラスチックケース TW7-5-11。いまのバッテリとフットプリントが近いボックスを探しました。 それと写っていませんが、M5のアルミねじとM5が入る圧着端子も併せてMonotaroで購入。 |

| 2 |

|

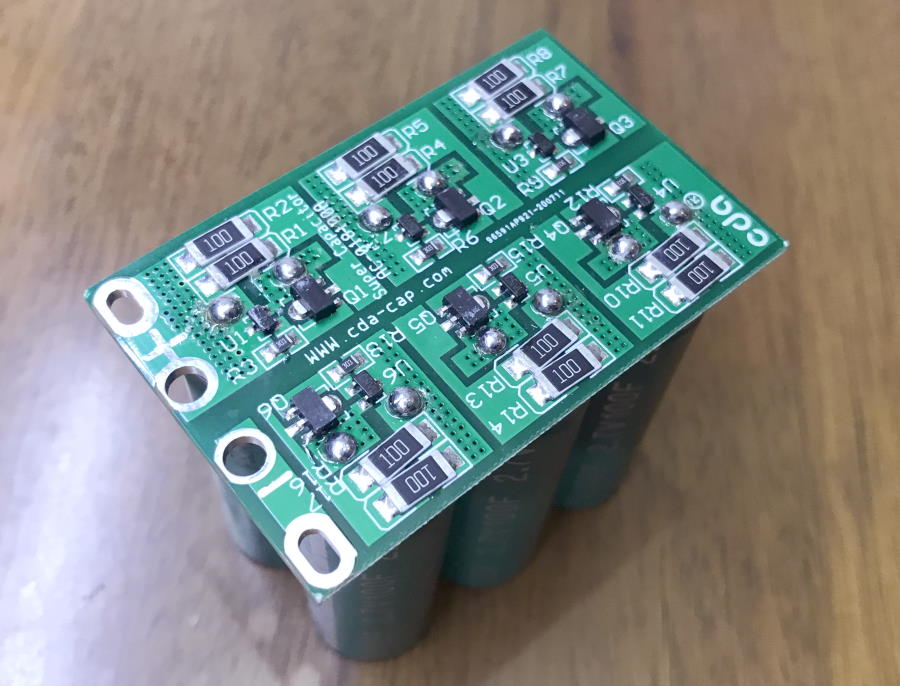

基板を見ると、ちゃんとセルバランスは取っているんだろうなと思います。 私は、電気回路は専門ではなく、詳しいことは分かりませんが。 WWW.cda-cap.comとシルクプリントがあります。 一応、サイトはありました。台湾の会社なのかな? |

| 3 |

|

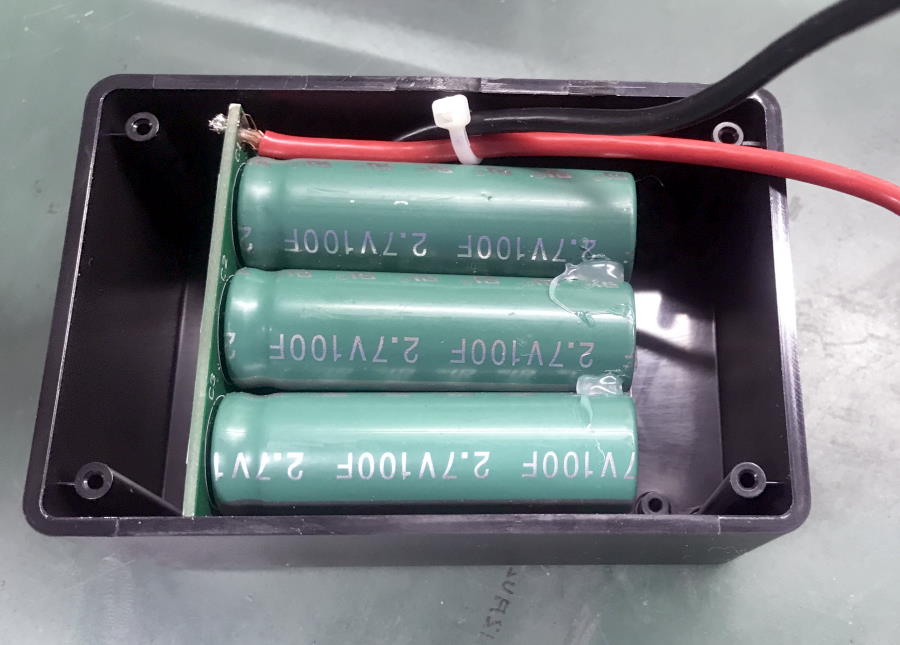

思いの外、寸法はギリギリでした。 この写真の向きで縦に置けるかと思っていましたが、横向きとなってしまいました。 ユニットはEPDMフォーム(スポンジ)で挟んで固定することにします。 家にあった余り物。 |

| 4 |

|

圧着端子とM5のねじを使って、箱の外に通電させることにします。 ねじをM5サイズにしたのは、既存のエイプのバッテリ端子をそのまま使うため。 プラスチックケースのフタにも、EPDMフォームをくっつけてます。 基板にはビニルテープを貼付け。 |

| 5 |

|

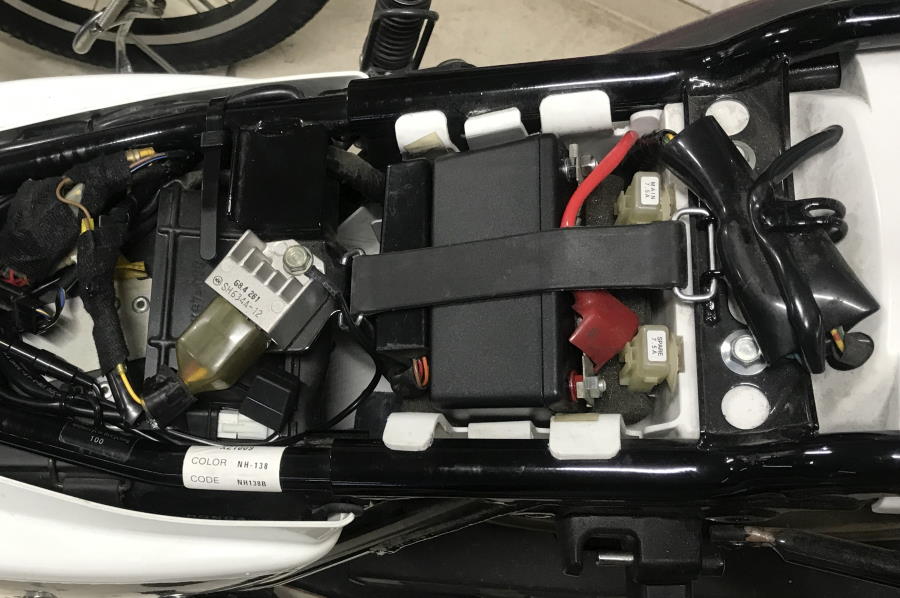

バイクへの取付け。 純正バッテリと同じ向きに配置します。 なお、正極端子は、周りを赤くペイントしました。 それでも空間に余裕があるので、キャパシタの前方にはセキュリティアラーム本体を固定しました。 |

■試運転

キック一発、エンジンはかかりました。

じつは、普通の電解コンデンサと違い容量が非常に大きいため、キャパシタに電気を吸い取られエンジンがかからないんじゃないかと心配していたのですが、そんなことはなくほっとしました。

しばらく待っていると、ニュートラルランプがほのかに明るくなり、タケガワのタコメータもスタートセレモニーをしました。ウインカーも大丈夫。

近所を少し走りましたが特に問題もなく大丈夫そう。

■容量の評価

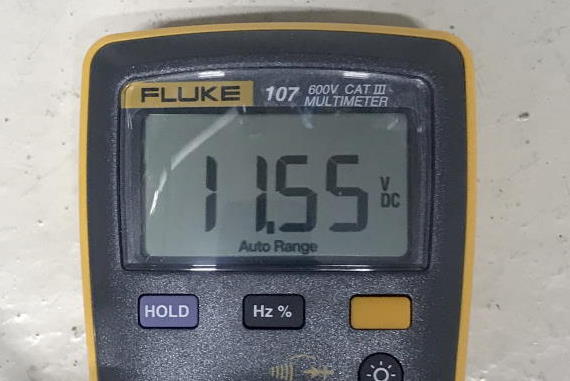

じっさい、どれくらい容量がもつのか試してみました。定期的に電圧を測って、プロットします。

また、セキュリティアラームがポイントなので、そのオンオフで比較します。

結果、セキュリティアラームのオンオフにかかわらず同じでした。ということは、セキュリティアラーム関係ない?ちょっと残念な感じです。

また、このカーブは一次遅れの系で、熱伝導みたい。仮に、セキュリティアラームが関係ないとすると、何かリークしているのかな?

「コンデンサ」、「放電」で調べてみたら、こんなページがありました。「コンデンサの放電」を見ると(14)式がまんま同じ。なるほど、単純に抵抗をかましただけの系とおなじ振る舞いなんですね。式に当てはめて抵抗値を計算したら、2,880Ωと出ました。12V時の暗電流は、4.2

mA。当初の推測も結構いい線行っています。

でも、リークしているのはイヤだなあ。サービスマニュアルの回路図を見ると、キーをオフにしているときにプラスとマイナスの間をつないでいるのは、レギュレート/レクチファイア、セキュリティアラーム、バッテリしかありません。やっぱり一番抵抗が小さいのはセキュリティアラームかなあ?まだ、結論は出ていないけれど、セキュリティアラームを外して放電を見ることが必要かも。なお、キーオフ時の抵抗を測ると、テスターの端子の向きによって、0Ωと160Ωとふたつの値を示しました。160Ωについては値が徐々に増えました。前者は、キャパシタがテスタの電気を無尽蔵に吸い込むから抵抗なしということでしょう。、後者はよく分かりません。ともかく、キャパシタを外さないと上手く測れないでしょうね。ちょっと面倒だな。そこまでやる意味あるのかな。